|

| Night and Day, 2005 |

La correspondencia de Ducornet se reanuda el 27 de octubre de 2011, tras un periodo de penitencia en que, a mi trabajo habitual, tuve que añadir el de la primera edición de Calidoscopio surrealista, aparecida ese año. En dicha carta, habla de sus amigos Franklin Rosemont, Don Lacross y Jean-Marc Debenedetti, desaparecidos en los últimos años, y nuevamente de su propio arte visual, con una jugosa referencia a Dalí. Me informa de que su primo le ha elaborado una página web, que yo recuerdo era excelente, pero que con el correr de los años desaparecería lamentablemente. La postal que acompaña la carta es la de una vasija que considera "el mejor recuerdo de Creta", que acaba de visitar, pero más interesante es el detalle de la "boîte", datada en 2009. Completo esta primera tanda con un documento precioso: el original de su ensayo sobre Matta, que le habían solicitado los surrealistas de Derrame para publicar en su homenaje al artista chileno, Cien años de Matta; señalemos que aquí está mucho más ilustrado.

La carta de 5 de diciembre de 2011 anuncia su visita a Praga, para asistir a la exposición Other Air. Esta carta es rica en referencias a surrealistas: Ken Smith, Sarah Metcalf, Guy Girard, Tony Earnshaw, Conroy Maddox, Heribert Becker, Rikki, Arturo Schwarz, Miguel de Carvalho..., sin que falte un nuevo capítulo de la fascinación que sobre él ejercían los fenómenos de azar objetivo, por pequeños que fueran o parecieran, ni novedades sobre sus obras en progreso: Black is the Color pasa a titularse Annandale Blues y surge la primera referencia a Histoires 100 paroles.

Siguen cartas del 5 de enero y 5 de marzo de 2012. La primera, acompañada de Clair de terre, que es la obra que él enviaría a Praga, tuvo eco en una nota mía de este blog (VER). La segunda con fotos que no descargué y ya no tengo el correo. En la del 7 de marzo, hace una apología de su amigo Debenedetti que lo lleva a nombrar a Phases, Édouard Jaguer, Anne Éthuin y Philipe Collage. Una digresión hay sobre las dificultades económicas de muchos surrealistas, y en particular de André Breton, y es que este tipo de digresiones "son los tesoros secretos del Corazón del Surrealismo, tan lejos del BIG international". Adviértase el inicio de la carta, porque anuncia su violentísima diatriba contra Courtot; sin duda, yo le he puesto sobre aviso de la infinidad de imposturas contenidas en los dos primeros tomos de su Chronique d'une aventure surréaliste que cometí el error de comprar, llevado por un título que ya de por sí era una estafa.

A Ducornet no le dolían prendas a la hora de denunciar las sucias "mascaradas" de los impostores que circulaban por el surrealismo. Ya lo había hecho cuando la exposición internacional de Coimbra, en 2001, y ahora lo hace con el infame Santiago Ribeiro, en la carta del 11 de marzo, a la que sigue otra no datada, con ambos motivos. La de 16 de mayo muestra su decepción por las cajas y los collages de los surrealistas turcos, que le parecen repetitivas y débiles, sobre lo cual vuelve en la del 18 de mayo, en que vemos reaparecer a los collages de Max Bucaille, una de sus iniciales y más intensas fuentes de inspiración.

Me faltan los correos en que refiere su visita a Praga, donde la decepción fue encontrarse con que su colaboración había sido arrinconada por los señoritos del grupo checo y eslovaco: decidió por ello llevársela, según atestigua la foto que va a mandarme junto a un ejemplar del catálogo. La bonita postal kafkiana desplegable hace referencia a ese indigno "eclipse" de su Clair de terre en Praga.

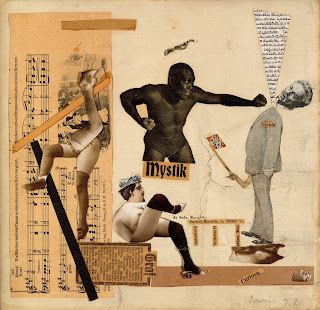

Por fin, la carta del 30 de noviembre, dedicada a Salvador Dalí, anuncia su viaje inminente a Tenerife, pero aún añadimos a este pdf un interesante documento, elaborado para que yo me hiciera idea de cómo presentó sus collages en el proyecto de libro que había enviado antaño a Sergio Lima, quien, por cierto contribuyó con un fino artículo al pequeño catálogo de la exposición ducornetiana en la Fundación Granell.

guy ducornet 2011-2012

géographie